De quand date sa première mention, que signifie-t-elle et quelle est sa portée symbolique ?

Avant d’être un mythe des grimoires ou une métaphore dans Harry Potter, la pierre philosophale est d’abord une idée.

Une intuition millénaire, née dans les premiers laboratoires de l’humanité : et si la matière, en se transformant, révélait le secret de la vie ?

Derrière cette question, les alchimistes ont bâti tout un langage de symboles — un univers où le plomb cherche l’or, où l’âme cherche la lumière, et où l’homme, dans son creuset intérieur, tente d’unir ce qui est séparé.

Aux origines : l’énigme de Zosime de Panopolis

L’histoire connue de la pierre philosophale commence à Alexandrie, au tournant des IIIe et IVe siècles. C’est là que vit Zosime de Panopolis, considéré comme le premier auteur alchimiste dont les écrits nous soient parvenus.

Dans ses Cheirokmeta, Zosime décrit un ensemble de procédés métallurgiques et spirituels, mais il parle surtout d’une transformation de l’âme. Pour lui, l’alchimie est une liturgie : purifier la matière, c’est purifier l’homme.

C’est chez lui qu’apparaît pour la première fois l’idée d’une substance capable de perfectionner les métaux — une quintessence qui rend l’imparfait parfait.

Il ne la nomme pas encore « pierre philosophale », mais il en décrit les propriétés : elle guérit, transmute, éclaire. Déjà, la quête a commencé.

Quelques siècles plus tard, dans les manuscrits grecs et arabes, le terme lapis philosophorum — “pierre des philosophes” — apparaît pour la première fois. C’est la traduction latine de concepts arabes comme al-iksir (l’élixir) ou al-hajar al-falāsifa, la pierre des sages.

La filiation est claire : l’alchimie égyptienne devient grecque, puis arabe, avant de renaître en Europe médiévale.

L’alchimie arabe : du laboratoire à la métaphore

C’est dans le monde islamique que la notion de pierre philosophale va s’affiner.

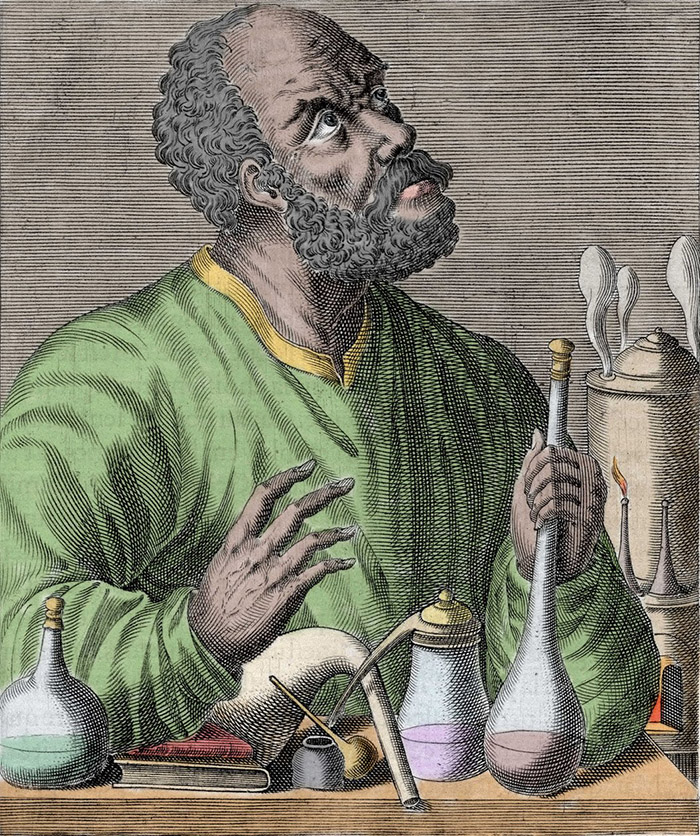

Entre le VIIIe et le Xe siècle, des savants comme Jâbir ibn Hayyân (latinisé en Geber) et Al-Razi (Rhazès) développent l’idée d’une substance universelle à la base de toute chose.

Ils étudient les métaux, expérimentent la distillation, la sublimation, la fusion — et cherchent à comprendre les lois de la transformation.

Mais derrière les fourneaux, un autre feu brûle : celui de la spiritualité. Geber écrit que « la nature tend vers la perfection », et que l’homme, en imitant la nature, peut accomplir cette perfection.

La pierre devient alors un symbole : le point de convergence entre matière et esprit.

Cette idée passera ensuite dans le monde latin médiéval. Des auteurs comme Albert le Grand, Roger Bacon ou Arnaldus de Villanova évoquent la lapis philosophorum comme la clé du Grand Œuvre. Mais ce qu’ils cherchent n’est pas seulement un métal précieux : c’est la compréhension du monde, et de soi.

Et pour ceux qui veulent pousser l’expérience plus loin que ces lignes et entrer vraiment dans le laboratoire symbolique des alchimistes, j’ai rassemblé tout ce travail dans un cours dédié.

La pierre philosophale : quête matérielle ou spirituelle ?

Selon les traités médiévaux, la pierre philosophale possède trois vertus principales :

- La transmutation des métaux vils en or ou en argent, symbole de perfection matérielle.

- La guérison des maladies et la prolongation de la vie, à travers l’Élixir de Longue Vie.

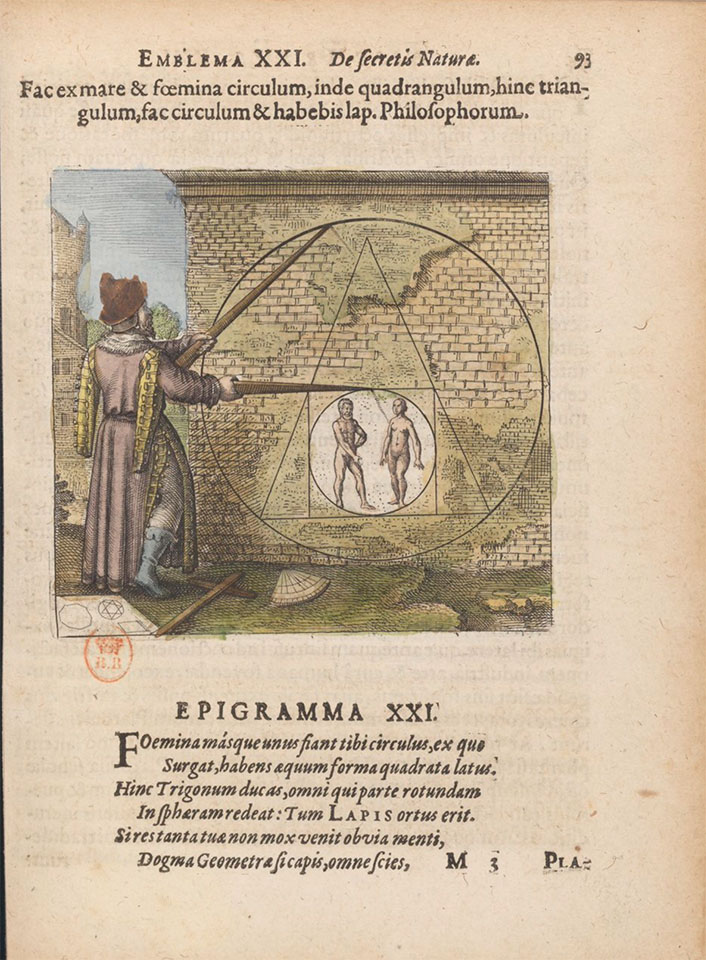

- L’union des contraires, la réconciliation du soufre et du mercure, du masculin et du féminin, de l’esprit et de la matière.

Pour les alchimistes, ces trois vertus se rejoignent dans un seul et même principe : la perfection universelle. Mais ce perfectionnement n’est pas réservé à la matière. La véritable transmutation, disaient-ils, s’opère dans le cœur de l’alchimiste.

Là où le profane voit une opération chimique, l’adepte voit un travail intérieur : le feu qui chauffe la matière est aussi celui qui éclaire l’âme.

C’est pourquoi les textes alchimiques sont souvent volontairement ambigus : ils dissimulent un enseignement spirituel derrière le voile du laboratoire.

La symbolique de la pierre : union, totalité, lumière

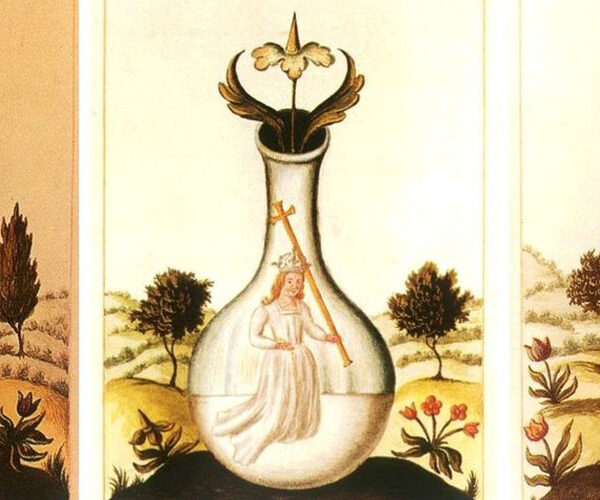

Sur le plan symbolique, la pierre philosophale est l’achèvement du Grand Œuvre, la synthèse de toutes les oppositions. Elle représente la coïncidence des contraires : le fixe et le volatil, le soleil et la lune, le roi et la reine, le feu et l’eau. C’est l’unité retrouvée après la séparation, le retour à l’Un primordial.

Dans les gravures de la Renaissance, la pierre est souvent représentée comme un enfant, un roi androgyne, ou un soleil rouge. Elles traduisent visuellement la fusion de l’esprit et de la matière — ce que Jung appellera plus tard “l’individuation”.

Dans le langage de l’alchimie, la pierre n’est donc pas un objet : c’est un état. Celui où l’homme, par le feu de l’expérience, se découvre unifié. Elle est ce point fixe au centre du chaos, le cœur de lumière au milieu de la matière obscure.

Héritages et métamorphoses du mythe

Au fil des siècles, la pierre philosophale a quitté les laboratoires pour envahir la littérature et la culture. Les romans hermétiques de la Renaissance la célèbrent, les philosophes l’interprètent, les artistes la peignent.

Nicolas Flamel, copiste parisien du XIVe siècle, sera bientôt transformé en légende vivante, supposé avoir découvert la pierre avant de disparaître mystérieusement.

La tradition survivra jusque dans les romans modernes — de Fulcanelli à J.K. Rowling —, preuve que ce symbole parle toujours à l’imaginaire collectif.

Pourquoi ? Parce qu’il évoque quelque chose d’universel : la possibilité d’unir ce qui est séparé, de transformer la douleur en lumière, la matière en esprit.

La pierre philosophale, c’est la promesse que tout ce qui souffre peut se purifier, et que dans chaque être sommeille un or caché.

Conclusion : la pierre n’est pas à trouver, elle est à devenir

Au terme de cette histoire, on comprend que la pierre philosophale n’a jamais été un objet à posséder, mais un état à atteindre.

Ce que cherchaient les anciens alchimistes n’était pas l’or métallique, mais la perfection du monde et de l’âme. Zosime, Geber, Flamel, tous disaient la même chose sous des mots différents : la matière et l’esprit sont les deux faces d’une même quête.

La pierre philosophale est ce point d’équilibre entre les deux, l’instant où le plomb de l’existence devient lumière. Elle est le miroir de l’âme et le sceau de l’univers, le rêve le plus ancien de l’humanité : transformer, unir, comprendre.