Le manuscrit de Voynich : un livre réel, une langue introuvable

Il existe un livre que tout le monde peut feuilleter… mais que personne ne sait lire. Conservé à Yale (MS 408), peint et écrit sur du parchemin daté du début du 15e siècle, le manuscrit de Voynich est un objet très concret — avec des pages rognées, des pliants spectaculaires et des encres bien sages — qui raconte tout, sauf sa propre langue. Voici l’essentiel, tel qu’on l’a structuré pour la vidéo : son histoire, ses grandes familles d’illustrations, et un tour express des tentatives de décryptage.

1) Une belle histoire

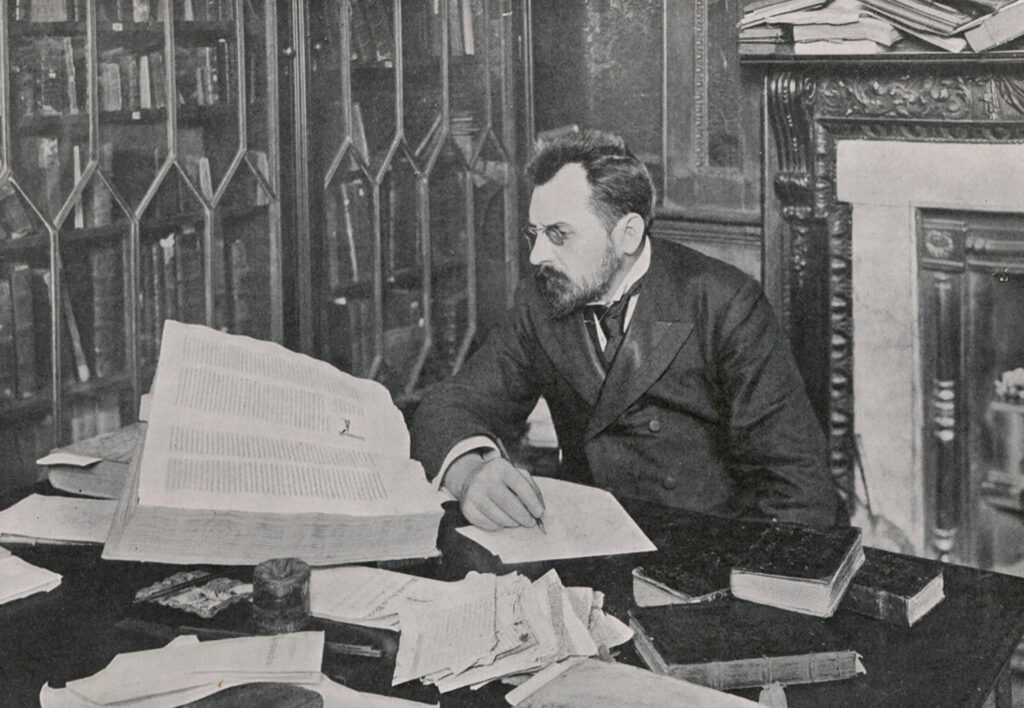

En 1912, le libraire Wilfrid M. Voynich découvre le manuscrit à la Villa Mondragone (Frascati), chez les jésuites. Dans ses feuillets, on trouve une lettre du 17e siècle adressée au savant Athanasius Kircher, preuve que l’objet circulait déjà dans les milieux érudits. En amont, des indices pointent vers Prague au 17e siècle (on cite parfois l’empereur Rodolphe II), sans certitude absolue sur chaque étape. Après la redécouverte par Voynich, le livre passe entre plusieurs mains et finit déposé à Yale à la fin des années 1960.

Des analyses au carbone 14 ont daté le vélin entre 1404 et 1438 : le support est médiéval. La reliure est moderne, quelques folios manquent, certains grands pliants ont été rognés. Rien, dans la chimie des encres et des pigments, ne crie à l’imposture moderne. Bref : un vrai livre, avec une vraie histoire matérielle.

2) Un atlas impossible : les grandes familles d’illustrations

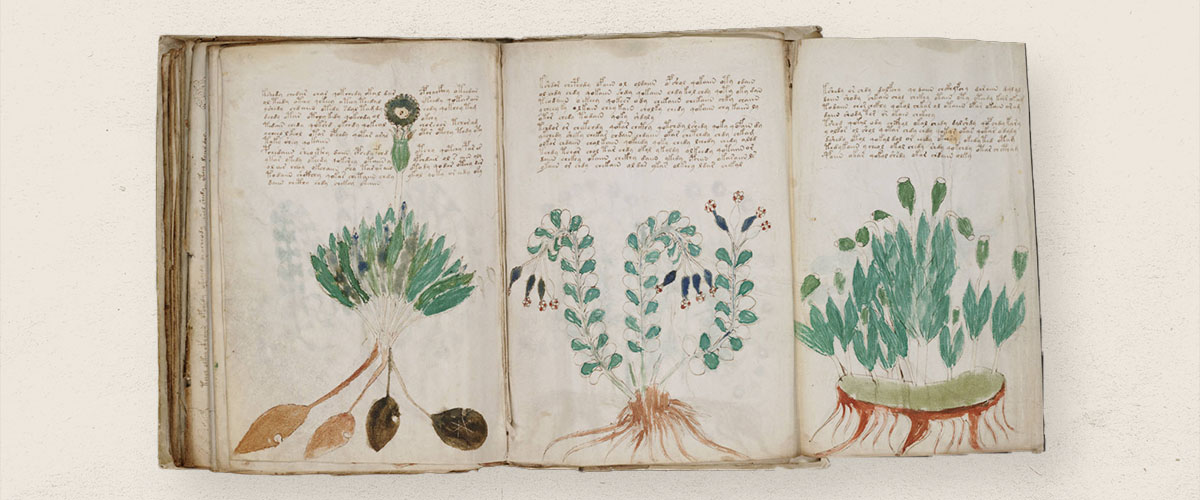

Le manuscrit n’est pas un album d’images avec des notes en marge : texte et dessins ont été conçus ensemble, comme un système.

- Le “botanique”

Des plantes occupent la page, racines apparentes, feuilles et fleurs très affirmées… mais souvent composites. On pense à un herbier de simples, avec une flore qui n’obéit pas à notre botanique. - Le “céleste/astrologique”

Roues du zodiaque, cercles concentriques, étoiles en guirlande, petites figures féminines disposées comme des marqueurs d’influence. Le texte épouse la rondeur, comme s’il décrivait des cycles. - Le “balnéaire”

Bassins, canaux, vasques, silhouettes féminines minuscules qui se baignent ou circulent, reliées par un réseau de conduites. Est-ce un traité d’eaux thermales ? Une métaphore des flux vitaux ? La mise en page semble chorégraphier un mouvement. - Le “pharmaceutique”

Vases d’apothicaire, fioles, fragments de plantes : un pont entre l’herbier imaginaire et la pratique des remèdes. - Les “recettes”

Lignes courtes précédées d’une étoile, comme une liste d’entrées. Ici, peu ou pas d’illustrations : on dirait l’établi du praticien.

Partout, le texte est régulier : lignes bien tenues, mots de longueur moyenne qui reviennent, débuts et fins récurrents, très peu de ratures. Le tout donne l’impression d’un système maîtrisé, pas d’un griffonnage.

3) Comment lit-on un texte illisible ?

Avant de “traduire”, il faut pouvoir écrire le Voynich au clavier. C’est le rôle d’EVA (Extensible Voynich Alphabet) : une translittération qui remplace chaque glyphe par des lettres latines pour permettre les comptes, comparaisons et recherches. Grâce à EVA, on repère des “mots” typiques (daiin, chedy, qokeedy), on mesure les fréquences (loi de Zipf), et l’on voit même deux profils d’écriture, dits Currier A et Currier B, comme deux habitudes au sein d’un même système.

Important : EVA n’est pas une traduction, juste un calque utile. Mais il stabilise les corpus et rend le mystère mesurable.

4) Tentatives de décryptage : le meilleur… et ses limites

Voici un survol des grandes pistes, sans s’y enliser.

- Codage lettre-à-lettre (substitution simple ou polyalphabétique)

On remplace chaque lettre d’une langue européenne par un signe. Les variantes simples échouent sur les statistiques ; les versions plus complexes collent mal à l’époque et à la morphologie des mots. - Chiffrement par dictionnaire

Chaque “mot” serait une clé vers un tableau de codes. Astucieux, mais peu crédible sur plus de 200 pages sans trace du dictionnaire. - Stéganographie

Le sens serait caché dans la longueur des lignes, les positions, etc., le texte n’étant qu’un rideau. Problème : la stéganographie sert à ne pas attirer l’attention. Ici, tout a l’air… chiffré. - Langage codé / chiffrement visuel

Un alphabet privé pour écrire une langue connue, ou une lecture “optique” des glyphes comme s’ils appartenaient à l’hébreu, par exemple. Séduisant sur trois mots, impraticable à grande échelle sans grammaire reproductible. - Langage construit

Une langue “philosophique” inventée (préfixes/suffixes classants). Ça explique la redondance, mais aucun système de morphèmes n’a été relié de façon robuste à des sens répétés. - Langue naturelle “exotique”

Pistes sino-tibétaine, mandchoue, etc. Statistiquement pas absurdes, mais aucune lecture suivie n’a convaincu. - Langue polyglotte

Mélange d’idiomes médiévaux : élégant en théorie, mais il manque la grammaire commune.

• Variante célèbre : Levitov (1987) imagina un patchwork néerlandais + ancien français + vieux haut-allemand, sur fond d’histoire cathare ; récit séduisant, non étayé.

• Cheshire (2019) annonça un “proto-roman” ; forte médiatisation, rejet massif par les spécialistes faute de méthode reproductible. - Théorie de l’information

Les mesures d’entropie et de cohésion montrent un texte organisé, corrélé aux sections illustrées. Ça ressemble à une vraie langue… ou à un système très discipliné. - Hypothèse de mystification

Gordon Rugg a prouvé qu’on peut générer du “voynich-like” crédible avec des gabarits (grille de Cardan). Cela démontre que le canular est possible, pas qu’il a eu lieu : les copies n’égalent pas toutes les régularités fines du manuscrit. - IA et hébreu (Université de l’Alberta, 2018)

Un algorithme a pointé l’hébreu comme langue candidate et proposé une paraphrase via Google Translate. Intéressant comme outil de tri, mais pas une traduction validée : corpus modernes, hypothèses fortes (anagrammes), et absence de lecture reproductible ligne à ligne.

5) Ce qu’on sait vraiment lire (et c’est déjà utile)

Le Voynich reste muet sur sa langue, mais on dispose de balises lisibles :

- sur les folios du zodiaque, une main postérieure a ajouté des noms de mois en lettres latines (“may”, “octembre”, etc.), confirmant l’intention astrologique ;

- sur la dernière page (f116v), quelques mots en alphabet latin (“maria”, et d’autres termes discutés) montrent que des lecteurs plus tardifs ont manipulé l’objet et tenté de l’annoter.

Ce ne sont pas des traductions du texte principal, mais des repères concrets qui cadrent l’interprétation.

Tout, dans le manuscrit de Voynich, souffle la même chose : cohérence interne, constance du geste, mise en page signifiante, répartition des mots qui obéit à des lois. S’il y a une clé, elle devra fournir une translittération stable, une grammaire explicite et une traduction reproductible par d’autres. En attendant, l’énigme tient parce que l’objet tient. Ce n’est pas un mythe qui flotte : c’est un livre qui pense, et qui nous oblige à mieux regarder avant de prétendre lire.

Si vous voulez lire le manuscrit de Voynich, voici un pdf à feuilleter en ligner ou à télécharger.

J’ai décrypté la totalité des prophéties de Nostradamus. A savoir, que l’ensemble des prédictions forme une seule et unique prophétie. Cela, étant, aucune d’entre-elles ne s’écarte jamais du cadre biblique.

Le manuscrit de Voynich retrace la même prophétie ; d’abord le zodiaque avec, dans le signe du Taureau, un point nuageux signifiant un morcellement de Jupiter, et au signe de la Balance, un nuage encore plus grand répondant au sixième sceau de l’Apocalypse de Jean, une catastrophe planétaire.

Entre autres arguments, les paragraphes calligraphiés comportent tous une étoile, dotée de six ou huit branches. Certaines sont blanches, d’autres sont dotée d’un point rouge. Tous ces détails forment un langage.

Le chaos cosmique : le soleil grandit jusqu’à la démesure. Par effet de marée, il communique le feu à l’ensemble des planètes et de leurs satellites. Cela figure clairement dans les prophéties de Nostradamus. La lune et la Terre sont les seules épargnées.

Les formes féminines sont des étoiles, leur nudité marque une phase de leur embrasement. Chacune porte une étoile, ce qui les identifie. Chacune porte un nom.

Les femmes nues dans des eaux vertes ne sont pas des baigneuses, mais des humanoïdes androgynes, ceux-là même qui figurent dans la Bible et qui ont engendré des géants, des anges venus des cieux. Nous les connaissons en termes de grands blancs. Leur taille est d’environ 3 m, au crâne dolichocéphale. Le manuscrit retrace une invasion extraterrestre, les Anunnakis, comme l’a décrit Zecaria Sitchin.

Ils viennent, pour beaucoup, de l’étoile Merak, la roue arrière gauche du grand Chariot, de la grande Ourse, ce sont les peuples du nord, ceux du Septentrion.

On distingue sur certaines images, des machines à propulsion, de même type que nos réacteurs. Observez bien cela ! L’eau n’est pas un élément liquide, disons qu’elle représente une terre verdoyante. La nôtre pour partie. Les tuyaux figurent des passages entre ciel et Terre.

L’herbier entre dans le même cadre, il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement. Il ne s’agit pas de plantes, mais d’un langage codé, c’est pourquoi les racines et les fleurs sont aussi bizarres et variées. Chaque plante est différente, avec des racines différentes et chacune raconte une histoire. Les fleurs parlent, les racines parlent, dommage que le texte nous échappe.

Sur ce sujet, je suis en train d’écrire un livre, « Lumière sur le manuscrit de Voynich, il est bientôt terminé. Reste à trouver un éditeur.

Bonjour.

De plus, des “réécritures par-dessus” du même texte qui s’effaçait ont été faites, avec ou sans modifications ; il y a plusieurs styles statistiques ; les feuillets ne sont pas dans l’ordre.