| Emplacement : | Dahchour Sud (pyramide dite “Noire”) |

| Date estimée de construction : | vers 1850–1800 av. J.-C. |

| Pharaon à qui elle est destinée : | Amenemhat III, sixième roi de la XIIe dynastie |

| Type de pyramide : | à faces lisses (noyau en briques crues) |

| Hauteur : | 75 m |

| Base : | 105 m |

| Particularité : | Couche de casing en granit noir (d’où son nom) ; réseau interne immense et complexe ; liée à un second tombeau royal à Hawara |

| État actuel : | Très ruinée, noyau effondré, silhouette trapue et sombre visible de loin |

Amenemhat III : le souverain visionnaire du Moyen Empire

Amenemhat III est l’un des pharaons les plus puissants et les plus influents du Moyen Empire.

Son règne marque l’apogée absolue de la XIIe dynastie :

– prospérité agricole exceptionnelle,

– grands travaux d’irrigation du Fayoum,

– administration centralisée,

– relations internationales solides,

– art raffiné porté à son sommet.

Il est le roi-bâtisseur par excellence, l’ingénieur du royaume, celui qui sait manier la puissance du Nil comme une force sacrée.

C’est sous son règne que furent édifiés certains monuments parmi les plus fascinants d’Égypte, dont deux pyramides :

– la pyramide noire de Dahchour,

– et la pyramide-labyrinthe de Hawara, son second complexe funéraire.

La pyramide noire est la plus mystérieuse des deux, un monument sombre, massif, presque tellurique.

Dahchour Sud : entre mémoire et innovation

En choisissant Dahchour, Amenemhat III suit la tradition de ses prédécesseurs Sésostris III et Amenemhat II, tout en se plaçant dans la continuité millénaire des pyramides de Snéfrou.

Le site est un sanctuaire de pierres, une plaine silencieuse où les ruines racontent l’histoire de mille ans de royauté solaire.

La pyramide noire se distingue immédiatement :

– silhouette large, trapue,

– teinte sombre due au granit noir du parement,

– noyau de briques portant les cicatrices de l’effondrement.

Sa présence est presque mythologique, comme si elle surgissait de la terre elle-même.

Une pyramide colossale et audacieuse

À son achèvement, la pyramide mesurait environ 75 m de haut pour 105 m de base, des proportions imposantes, comparables à celles de Sésostris III.

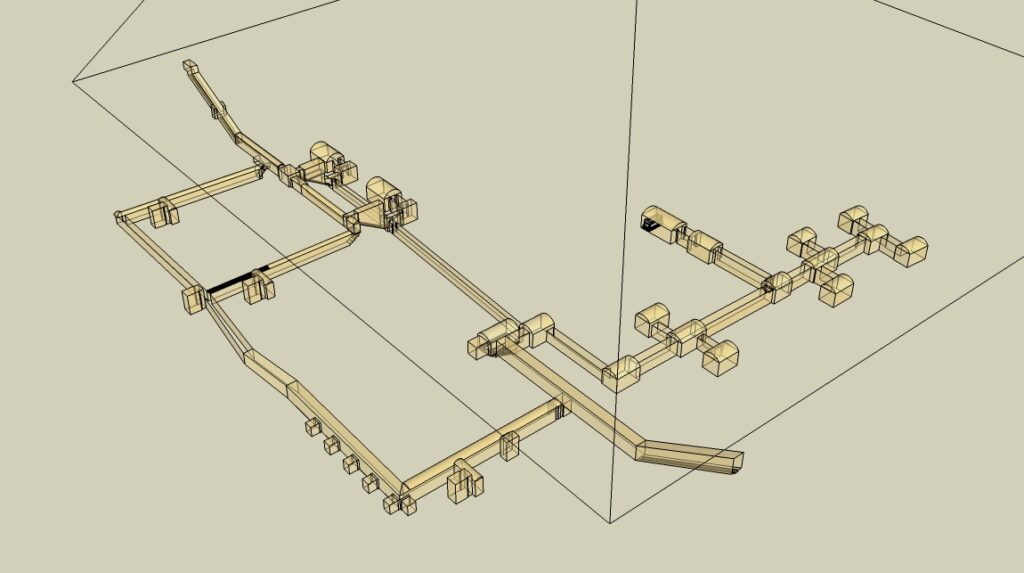

Sa structure interne est l’une des plus élaborées du Moyen Empire :

– un immense réseau de galeries,

– de fausses chambres,

– de passages de dérivation,

– de systèmes de blocage,

– et de salles annexes.

Elle est célèbre pour sa chambre funéraire en quartzite, dont le plafond est formé d’un unique monolithe colossal, pesant près de 150 tonnes.

Ce gigantisme architectural reflète la maîtrise technique extraordinaire des artisans du Moyen Empire.

Le granit noir : une seconde peau pour l’éternité

La pyramide doit son surnom à son parement de granit noir, utilisé pour recouvrir certaines zones stratégiques du monument.

C’est un choix rare, car le granit est extrêmement difficile à tailler.

Le résultat devait être spectaculaire : une montagne sombre, brillante sous le soleil, posée comme une ombre géométrique dans le désert.

Cette couleur ne renvoie pas seulement à l’esthétique :

elle évoque Osiris, le dieu de la régénération, souvent représenté en noir ou en vert sombre.

Amenemhat III se place ainsi sous le signe de la renaissance éternelle.

Le complexe funéraire : un univers de lumière et d’ombre

Le temple funéraire, accolé à la face est, comportait :

– une cour à colonnes,

– un sanctuaire,

– des magasins rituels,

– des salles d’offrandes,

– des dépôts votifs.

Des statues remarquables de rois de la XIIe dynastie, dont plusieurs d’Amenemhat III, furent retrouvées dans les environs.

Le complexe formait un véritable centre rituel, où se tissaient les liens entre le roi, le soleil et le monde divin.

Le cimetière royal féminin : les trésors du désert

Autour de la pyramide, plusieurs tombes de princesses et de reines furent découvertes, contenant :

– bijoux raffinés,

– vases en albâtre,

– outils de maquillage,

– diadèmes,

– amulettes d’or et de pierres fines.

Les plus célèbres proviennent des sépultures de princesses comme Sathathor, héritière d’une lignée de femmes puissantes, dont les trésors appartiennent aux chefs-d’œuvre absolus du Moyen Empire.

Cette proximité entre le roi et les femmes de la cour reflète un programme spirituel :

les princesses sont les gardiennes de la lumière, auxiliaires du roi dans son passage vers l’éternité.

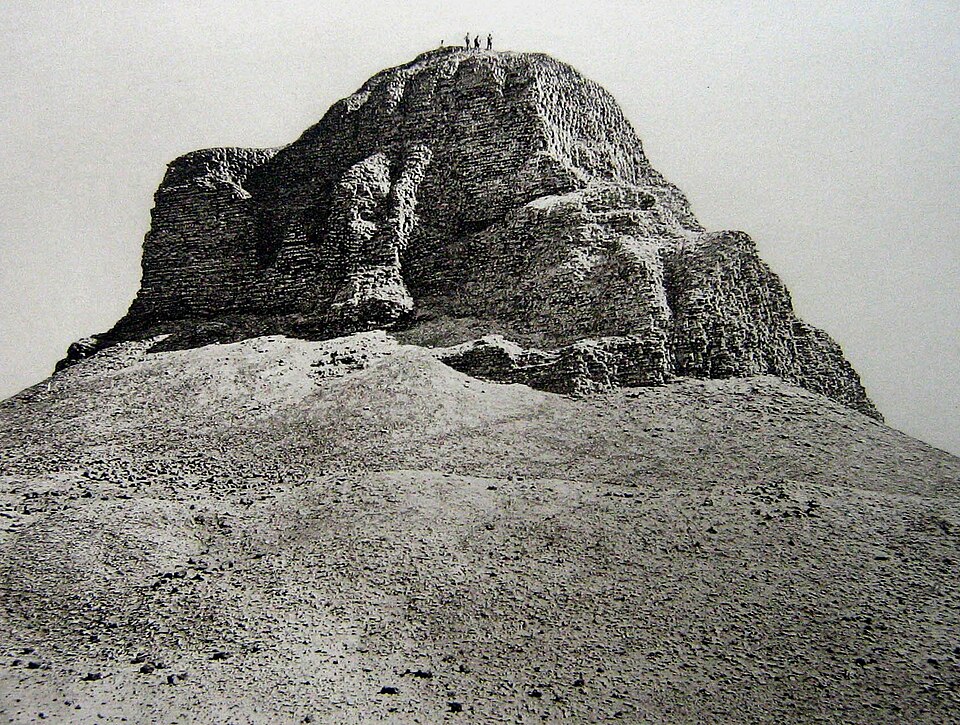

Effondrement, abandon et renaissance

La pyramide noire fut sans doute victime de problèmes structurels très tôt :

le noyau en briques crues, trop lourd pour son propre poids, s’effondra progressivement.

Amenemhat III décida alors d’édifier une seconde pyramide à Hawara, qui devint finalement son tombeau principal.

La pyramide de Dahchour fut néanmoins utilisée pour d’autres inhumations royales et resta un centre de culte pendant des générations.

Aujourd’hui, elle apparaît comme un mont anthracite étrangement beau, un bloc sombre posé dans le sable doré.

Héritage d’un roi qui voulait tout reconstruire

La pyramide d’Amenemhat III n’est pas une simple tombe :

c’est une déclaration d’autorité, de maîtrise, d’ambition.

Elle incarne l’ingéniosité du Moyen Empire et la volonté farouche d’un souverain de redéfinir la puissance royale.

Malgré son état ruiné, elle impose une présence incomparable :

celle d’un roi qui voulut allier l’ombre d’Osiris et la lumière de Rê pour sceller sa destinée éternelle.

Sous la masse sombre de Dahchour, une voix semble encore résonner :

Amenemhat III, maître de l’eau, du désert et de la lumière.

Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.

Institutions et revues francophones

Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)

- Site officiel :

https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :

https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net

Bulletin de l’IFAO (BIFAO)

- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :

https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :

https://www.persee.fr/collection/bifao Persée

Département des Antiquités égyptiennes du Louvre

- Page officielle du département :

https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :

https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre

Revue Égypte, Afrique & Orient

- Site officiel de la revue :

https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :

https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr

Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)

- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :

https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !

Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)

Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)

- Fiche livre chez Fayard :

https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1

Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge

(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)

- Fiche chez Actes Sud :

https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires

Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)

- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :

https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia

Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte

- Fiche éditeur Infolio :

https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio

I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)

- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :

https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres