| Emplacement : | Saqqarah Sud, zone d’Oumm el-Qaab (non loin de la pyramide de Pépi II) |

| Date estimée de construction : | vers 2380–2350 av. J.-C. |

| Pharaon à qui elle est destinée : | Djedkarê Isési, avant-dernier grand roi de la Ve dynastie |

| Type de pyramide : | Pyramide à faces lisses |

| Hauteur : | ~52 m |

| Base : | ~78,5 m × 78,5 m |

| Particularité : | Première pyramide royale à réintroduire un complexe funéraire complètement réorganisé ; séparation du temple de vallée et du temple funéraire ; architecture transitionnelle vers la VIe dynastie |

| État actuel : | Très ruinée ; substructure en partie accessible ; traces du temple funéraire encore visibles |

Djedkarê Isési : le souverain qui réinventa la royauté

Djedkarê Isési occupe une place essentielle dans l’histoire de l’Ancien Empire.

Roi réformateur, administrateur brillant, protecteur des savoirs, il réorganise l’État, restructure la bureaucratie et redéfinit les liens entre pharaon, temples et provinces.

Son règne marque une transition :

la fin de l’idéologie solaire pure et l’entrée dans une nouvelle manière de concevoir la royauté.

Sa pyramide, à Saqqarah Sud, reflète cette évolution : un monument qui quitte les standards d’Abousir pour ouvrir la voie à la VIe dynastie.

Un retour à Saqqarah : renouer avec les ancêtres

Après plusieurs générations de rois installés à Abousir, Djedkarê choisit Saqqarah pour édifier sa pyramide.

Ce déplacement géographique est lourd de sens :

il renoue avec la tradition des souverains de l’Ancien Empire,

il se place dans la continuité de Téti et des rois de la future VIe dynastie,

et il affirme sa volonté d’un retour à une conception plus ancestrale de la nécropole.

Saqqarah devient ainsi le théâtre d’un renouveau funéraire majeur.

Une pyramide de taille modérée mais de conception réfléchie

Avec une hauteur originelle d’environ 52 mètres, la pyramide de Djedkarê ne cherche pas la monumentalité de celles d’Abousir.

Elle privilégie l’efficacité, la stabilité et l’orientation rituelle.

La base carrée de 78,5 mètres, les proportions harmonieuses et la pente équilibrée annoncent l’architecture de la VIe dynastie.

Le monument, aujourd’hui très ruinée, ressemble à une colline érodée, mais ses fondations solides et sa substructure témoignent de son ambition initiale.

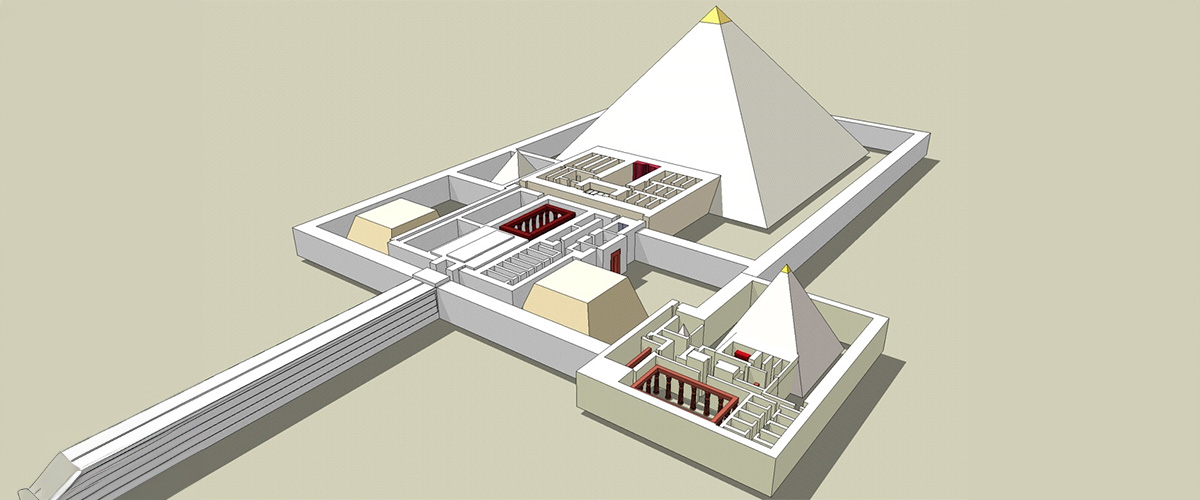

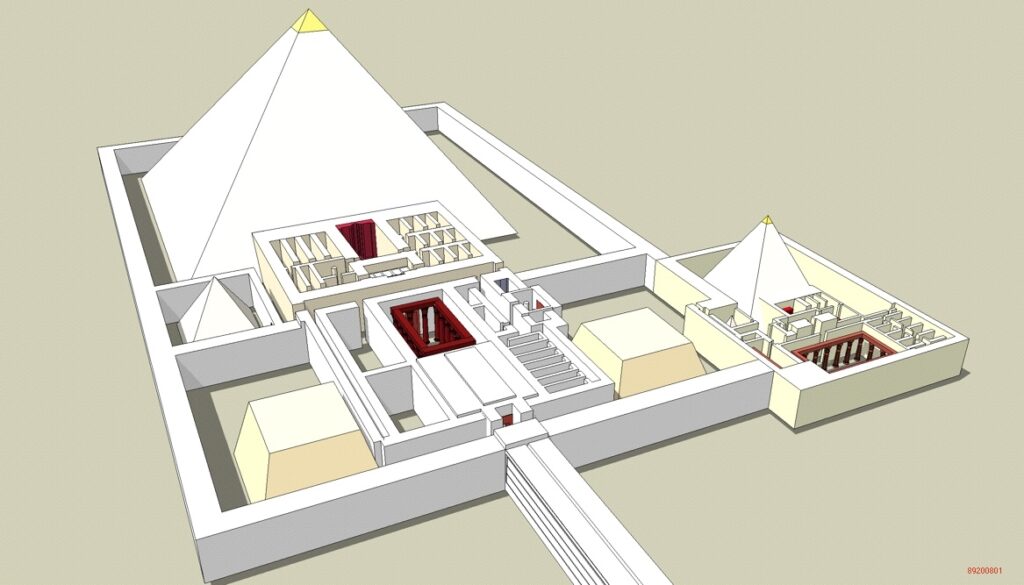

Un complexe funéraire repensé : la grande réforme architecturale

Djedkarê Isési introduit une innovation majeure :

la séparation du temple de vallée et du temple funéraire, reliés par une chaussée plus longue et plus complexe.

Ce schéma deviendra la norme sous Pépi I, Mérenrê I et Pépi II.

Le temple funéraire, situé au nord-est de la pyramide, présentait :

– une grande cour à portiques,

– des magasins d’offrandes,

– une chapelle principale,

– des reliefs représentant les rituels royaux,

– des scènes de provinces apportant offrandes et biens.

Même ruiné, l’ensemble laisse deviner un monument riche, pensé comme un véritable centre administratif du culte royal.

La substructure : une chambre funéraire influente

La descenderie menant à la chambre funéraire de Djedkarê Isési anticipe clairement les modèles de la VIe dynastie :

– couloir descendant,

– antichambre,

– chambre funéraire centrale,

– sarcophage en granit.

Bien que les Textes des Pyramides ne soient pas encore présents chez Djedkarê, la structure interne adopte déjà une organisation proche de celles des rois suivants.

Les archéologues y voient une préfiguration de ce qui deviendra la norme sous Téti, Pépi I et Pépi II.

Un roi réformateur jusque dans sa mort

Le règne de Djedkarê Isési est marqué par :

– des missions d’expédition vers le Sinaï et le pays de Pount,

– des réformes économiques et administratives,

– une nouvelle organisation du clergé,

– une place accrue des notables provinciaux,

– une relation différente entre roi et sacré.

La pyramide, plus modeste mais plus fonctionnelle, reflète cette vision pragmatique et structurée du pouvoir.

Un monument charnière dans l’histoire égyptienne

La pyramide de Djedkarê Isési n’est pas la plus grandiose,

mais elle occupe une position symbolique capitale :

elle ferme le cycle d’Abousir,

ouvre celui de la VIe dynastie,

et initie l’architecture qui culminera avec les Textes des Pyramides.

Dans sa ruine silencieuse repose une vérité :

Djedkarê Isési fut le dernier grand réformateur avant le long règne de Pépi II,

le pharaon qui prépara l’Égypte à une nouvelle conception du pouvoir et du sacré.

Aujourd’hui, sa pyramide, érodée mais digne, raconte le passage d’une ère solaire flamboyante à un régime plus équilibré, plus administratif, mais toujours profondément sacré.

Un monument de transition — et un phare discret dans la nuit de l’Ancien Empire.

Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.

Institutions et revues francophones

Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)

- Site officiel :

https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :

https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net

Bulletin de l’IFAO (BIFAO)

- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :

https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :

https://www.persee.fr/collection/bifao Persée

Département des Antiquités égyptiennes du Louvre

- Page officielle du département :

https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :

https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre

Revue Égypte, Afrique & Orient

- Site officiel de la revue :

https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :

https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr

Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)

- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :

https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !

Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)

Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)

- Fiche livre chez Fayard :

https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1

Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge

(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)

- Fiche chez Actes Sud :

https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires

Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)

- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :

https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia

Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte

- Fiche éditeur Infolio :

https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio

I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)

- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :

https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres