Pourquoi certains évangiles ont été retenus et d’autres rejetés ?

L’histoire du christianisme n’est pas celle d’un bloc homogène tombé du ciel. Aux premiers siècles, les paroles de Jésus circulaient oralement dans des communautés éparpillées autour de la Méditerranée. Chaque groupe développait ses traditions, ses récits et son interprétation de la figure du Christ : tantôt maître de sagesse, tantôt messie apocalyptique, tantôt principe cosmique et lumière libératrice.

Cette diversité, riche mais éclatée, a rapidement posé un problème majeur : comment maintenir l’unité d’un mouvement spirituel en pleine expansion ?

Le choix du canon biblique : un processus long et politique

Dès le IIe siècle, certains théologiens, comme Irénée de Lyon, plaident pour une sélection stricte des textes. Pour lui, il ne devait y avoir que quatre évangiles, un chiffre symbolique comme les quatre points cardinaux ou les quatre éléments. Les autres récits, pourtant populaires dans certaines régions, furent classés comme « suspects » ou hérétiques.

Le processus s’accélère avec les premiers conciles, notamment celui de Nicée en 325, et se prolonge pendant plusieurs siècles. Il ne s’agissait pas simplement de « choisir des livres », mais de construire une doctrine officielle cohérente, soutenant l’autorité ecclésiastique et le pouvoir politique.

Les évangiles rejetés – appelés aujourd’hui apocryphes – présentaient des visions trop divergentes : certains donnaient un rôle central à Marie-Madeleine, d’autres proposaient des paroles de Jésus orientées vers la quête intérieure, échappant au contrôle des prêtres. En affirmant une orthodoxie, l’Église traçait les limites entre le vrai et le faux, le permis et l’interdit.

L’évangile de Thomas : un autre visage de Jésus

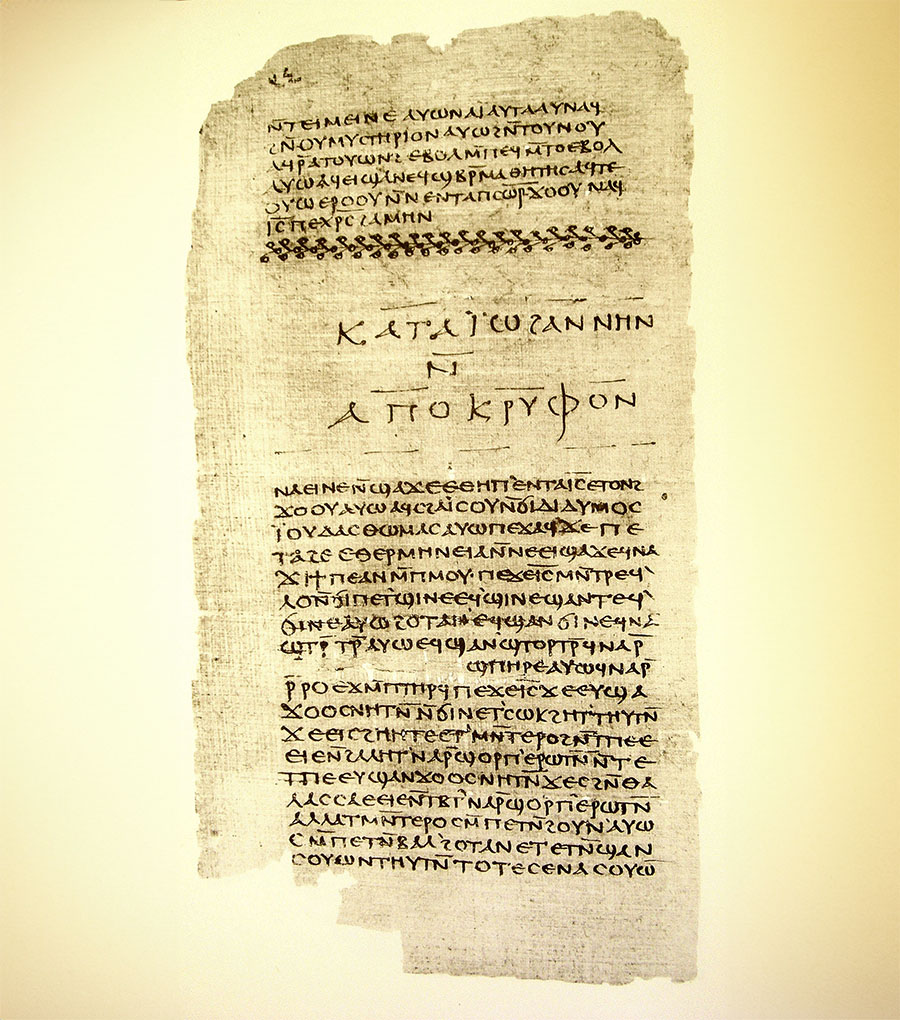

Parmi ces textes écartés, l’évangile de Thomas est l’un des plus fascinants. Découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte, dans une jarre scellée depuis plus de quinze siècles, il faisait partie d’une bibliothèque gnostique de 52 écrits.

Contrairement aux évangiles canoniques (Matthieu, Marc, Luc et Jean), l’évangile de Thomas ne raconte pas la vie de Jésus. Pas de miracles, pas de Passion, pas de Résurrection. Il propose une compilation de 114 logia, des sentences courtes attribuées à Jésus, souvent énigmatiques, proches de maximes philosophiques ou spirituelles.

Un message centré sur la connaissance de soi

L’une des plus célèbres déclarations de cet évangile affirme :

« Le Royaume est à l’intérieur de vous et il est à l’extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. »

Ici, pas de Jugement dernier ni de retour glorieux du Christ : le Royaume est déjà présent, accessible par la connaissance de soi. Jésus y apparaît non comme un Messie souffrant, mais comme un maître intérieur qui invite chacun à une révélation intime et personnelle.

Un tel message, qui valorise la quête individuelle et minimise l’autorité des institutions, ne pouvait qu’inquiéter les autorités ecclésiastiques.

Des échos avec les évangiles officiels

Fait intriguant, certaines paroles de l’évangile de Thomas ressemblent à des passages de Matthieu ou de Luc, mais en version plus concise. Pour certains chercheurs, cela pourrait indiquer qu’il conserve des traditions orales plus anciennes que celles reprises dans le Nouveau Testament.

Cela en ferait un témoignage exceptionnel sur ce que Jésus aurait réellement pu dire, avant toute mise en récit théologique.

Une dimension mystique et ésotérique

Certains passages vont encore plus loin, brouillant la frontière entre maître et disciple. Jésus y déclare :

« Celui qui boira à ma bouche deviendra comme moi ; moi aussi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. »

Une telle phrase suggère une union mystique avec le divin, une vision très éloignée des dogmes officiels de l’Église. On comprend pourquoi ce texte fut tenu à l’écart et conservé en marge, parfois en secret.

L’héritage des évangiles apocryphes

Aujourd’hui, les évangiles apocryphes, et en particulier celui de Thomas, continuent de nourrir la recherche historique et spirituelle. Certains y voient un christianisme alternatif, centré sur la sagesse intérieure et la liberté de conscience. D’autres les considèrent comme des écrits tardifs influencés par les courants gnostiques.

Quoi qu’il en soit, leur redécouverte au XXe siècle a bouleversé notre compréhension du christianisme des origines, révélant un paysage beaucoup plus riche et diversifié que ce que la tradition officielle avait retenu.

📖 Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le PDF complet juste en dessous, à lire en ligne ou à télécharger directement.