| Emplacement : | Sud de Saqqarah, à proximité du complexe funéraire d’Amenemhat III |

| Date estimée de construction : | vers 1760 av. J.-C. |

| Pharaon à qui elle est destinée : | Khendjer (ou Khondjer), roi de la XIIIᵉ dynastie |

| Type de pyramide : | à faces lisses, noyau en briques crues avec parement de calcaire |

| Hauteur : | environ 37 m (70 coudées royales) |

| Base : | environ 52,5 m (100 coudées royales) |

| Particularité : | Première pyramide royale connue de la XIIIᵉ dynastie ; sarcophage en quartzite rouge parfaitement conservé |

| État actuel : | En ruine, mais le sous-sol et les chambres internes sont remarquablement bien préservés |

Khendjer : un roi méconnu dans un temps de troubles

Le nom du pharaon Khendjer, qui signifie probablement « Le sanglier » ou « L’étranger », reste l’un des plus énigmatiques du Moyen Empire.

Son règne, court et mal documenté, s’inscrit dans la XIIIᵉ dynastie (vers 1760 av. J.-C.), une époque où l’Égypte traverse une période d’instabilité politique, annonciatrice de la Deuxième Période intermédiaire.

Les pharaons se succèdent rapidement, le pouvoir central s’affaiblit, mais l’administration royale et les traditions religieuses continuent de fonctionner avec un étonnant raffinement.

C’est dans ce contexte de fragilité et de fidélité aux anciens rites que Khendjer entreprend la construction de sa pyramide — un monument à la fois modeste et admirable par la précision de son architecture.

Une pyramide au cœur de Saqqarah

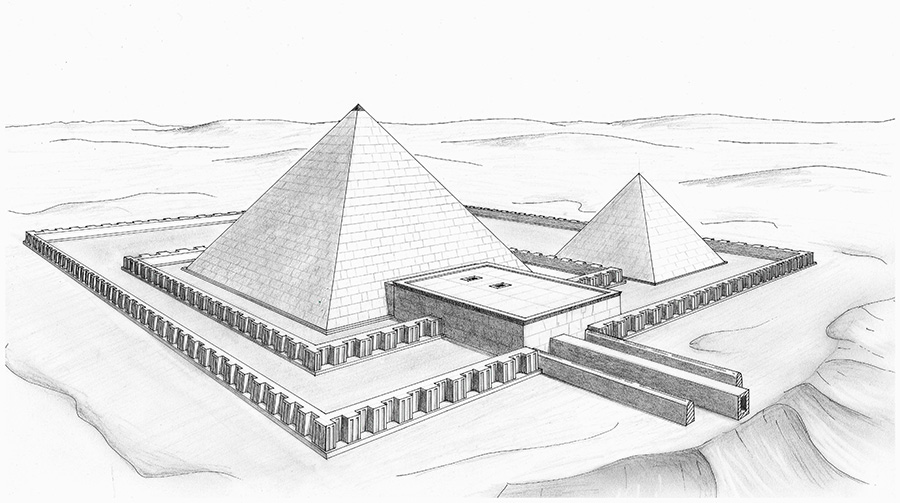

Le site choisi par Khendjer se trouve au sud de Saqqarah, non loin des complexes de Pépi II et d’Amenemhat III.

Ce lieu n’est pas choisi au hasard : Saqqarah reste, à cette époque, le cimetière symbolique des pharaons. Même si la gloire monumentale des grandes pyramides appartient déjà au passé, le plateau conserve un caractère sacré.

La pyramide de Khendjer s’inscrit donc dans une continuité dynastique et religieuse : elle reproduit le modèle classique du Moyen Empire, avec un temple funéraire, une chaussée montante, un temple bas et une enceinte murale entourant le monument principal.

Ce choix révèle une volonté de reconstruire la légitimité royale en renouant avec la géométrie sacrée de l’Ancien Empire, symbole de stabilité cosmique.

L’architecture : précision, ingénierie et symbolisme

La pyramide de Khendjer atteignait environ 37 mètres de hauteur pour 52,5 mètres de base.

Son noyau était en briques crues, matériau plus léger et économique, recouvert d’un parement en calcaire blanc de Tourah. Bien que les pierres de revêtement aient été spoliées dès l’Antiquité, les archéologues ont pu reconstituer la pente et les dimensions exactes du monument.

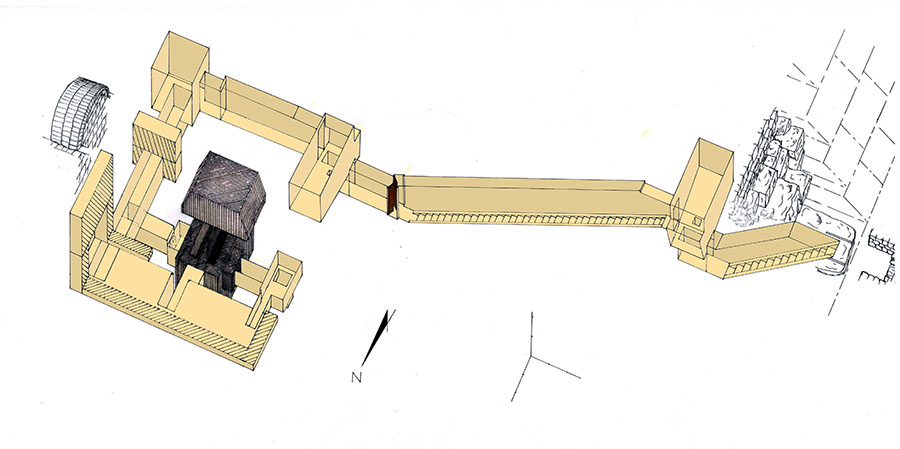

L’entrée, située au sud (fait rare), menait à un couloir descendant obstrué par des herses de granit destinées à protéger la chambre funéraire.

Le système de fermeture, ingénieux et unique, consistait en trois blocs de granit coulissants qui scellaient définitivement le tombeau après les funérailles. Ce dispositif, encore visible aujourd’hui, témoigne du haut niveau de maîtrise technique des architectes du Moyen Empire.

La chambre funéraire abritait un sarcophage monumental en quartzite rouge, parfaitement poli, accompagné d’un canope en albâtre et d’un coffre à vases rituels. C’est l’un des ensembles les mieux conservés de toute la période.

Découverte et fouilles de Gustave Jéquier

La pyramide de Khendjer fut fouillée en 1929–1930 par l’égyptologue Gustave Jéquier, dont le travail méticuleux permit d’en révéler les secrets.

Sous les gravats et les éboulis, il découvrit la chambre sépulcrale intacte, contenant le sarcophage royal fermé par sa dalle de quartzite.

Bien que la momie du roi ait disparu, sans doute emportée par des pilleurs dans l’Antiquité, l’architecture du tombeau demeurait presque intacte.

Les inscriptions retrouvées dans les couloirs mentionnent le nom d’Horus de Khendjer, confirmant l’attribution du monument.

Autour de la pyramide principale, Jéquier mit également au jour deux pyramides subsidiaires, probablement destinées aux reines ou à des membres proches de la famille royale.

L’ensemble formait un complexe funéraire complet, rare pour cette époque troublée : preuve que Khendjer, malgré un règne éphémère, bénéficia encore du prestige et de l’organisation d’un véritable roi du Moyen Empire.

La symbolique de la pierre et de la lumière

Tout, dans la pyramide de Khendjer, évoque la renaissance et la résurrection.

Le choix du quartzite rouge, pierre solaire associée à Rê, n’est pas anodin : sa couleur évoque la lumière de l’aube, la chaleur du feu divin, et le sang régénérateur de la vie.

Les textes funéraires peints sur les murs intérieurs reprennent des formules traditionnelles destinées à transformer le roi en étoile impérissable.

Sous le sol, les couloirs symbolisent le passage par le monde souterrain, tandis que la chambre funéraire, orientée selon l’axe est-ouest, ouvre le chemin vers le lever du soleil — la renaissance du pharaon chaque matin.

Ainsi, même dans la décadence politique, l’architecture de Khendjer perpétue le message cosmique de la royauté solaire.

Héritage et mystère

La pyramide de Khendjer est la dernière pyramide royale achevée avant la chute du Moyen Empire. Après lui, les souverains de la XIVᵉ et XVᵉ dynastie n’érigeront plus de monuments de cette ampleur.

Elle marque la fin d’une tradition millénaire : celle du pharaon architecte de l’éternité.

Mais elle est aussi un pont symbolique entre deux mondes : celui de la stabilité solaire du Moyen Empire et celui, plus chaotique, des invasions hyksôs à venir.

Dans son tombeau de pierre rouge, Khendjer voulait sans doute graver un dernier message : que la lumière divine ne meurt jamais, même lorsque le royaume s’effondre.

Aujourd’hui, sous les ruines de Saqqarah, son sarcophage repose encore — vide, mais intact — comme une capsule d’éternité, témoin silencieux d’un pharaon oublié et de la grandeur déclinante d’une Égypte qui croyait encore en la vie après la mort.

Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.

Institutions et revues francophones

Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)

- Site officiel :

https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :

https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net

Bulletin de l’IFAO (BIFAO)

- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :

https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :

https://www.persee.fr/collection/bifao Persée

Département des Antiquités égyptiennes du Louvre

- Page officielle du département :

https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :

https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre

Revue Égypte, Afrique & Orient

- Site officiel de la revue :

https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :

https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr

Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)

- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :

https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !

Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)

Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)

- Fiche livre chez Fayard :

https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1

Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge

(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)

- Fiche chez Actes Sud :

https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires

Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)

- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :

https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia

Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte

- Fiche éditeur Infolio :

https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio

I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)

- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :

https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres