| Emplacement : | Sud de Dahchour, au nord du désert du Fayoum |

| Date estimée de construction : | vers 1790 av. J.-C. |

| Pharaon à qui elle est destinée : | Amény-Qémaou (Ameny-Qemau), roi de la XIIIᵉ dynastie |

| Type de pyramide : | à faces lisses, noyau en briques crues et parement de calcaire |

| Hauteur : | environ 35 m (66 coudées royales) |

| Base : | environ 52 m (100 coudées royales) |

| Particularité : | Chambre funéraire en quartzite contenant un sarcophage monolithique, retrouvée presque intacte |

| État actuel : | En ruine, seuls les vestiges du soubassement et la chambre sépulcrale sont conservés |

Amény-Qémaou : un roi éphémère, un tombeau grandiose

Le roi Amény-Qémaou, aussi orthographié Ameny-Qemau, régna brièvement au début de la XIIIᵉ dynastie, vers 1790 av. J.-C., à une époque où les pharaons se succédaient à un rythme effréné.

Son nom signifie « Amon est son protecteur », signe de la montée en puissance du dieu thébain dans la théologie égyptienne.

Bien que son règne fût sans doute très court — peut-être quelques années seulement —, Amény-Qémaou laissa un monument d’une étonnante ambition : une pyramide royale à Dahchour, à la fois modeste par la taille et sophistiquée dans son architecture.

Ce tombeau, perdu dans le sable pendant près de quatre millénaires, révèle la volonté d’un roi méconnu de se placer dans la continuité des grands bâtisseurs du Moyen Empire.

Dahchour : la terre des pyramides rouges et noires

La pyramide d’Amény-Qémaou se situe à Dahchour, non loin des célèbres pyramides de Snéfrou, le fondateur de la IVᵉ dynastie. Ce choix n’est pas anodin : Dahchour, avec sa Pyramide Rouge et sa Pyramide Rhomboïdale, symbolise la naissance du concept de la pyramide parfaite.

En choisissant ce lieu prestigieux, Amény-Qémaou cherchait clairement à s’ancrer dans la lignée des rois légendaires, renouant avec la symbolique solaire et l’architecture sacrée de l’Ancien Empire.

Mais la réalité de son époque est tout autre : la XIIIᵉ dynastie n’a plus les moyens de construire les colosses de pierre d’antan. Les monuments se réduisent, les matériaux changent, et l’art royal devient plus intime.

Sa pyramide reflète parfaitement cette tension : une miniature de grandeur, où la foi et la technique subsistent malgré la fragilité du royaume.

Une architecture raffinée, entre tradition et adaptation

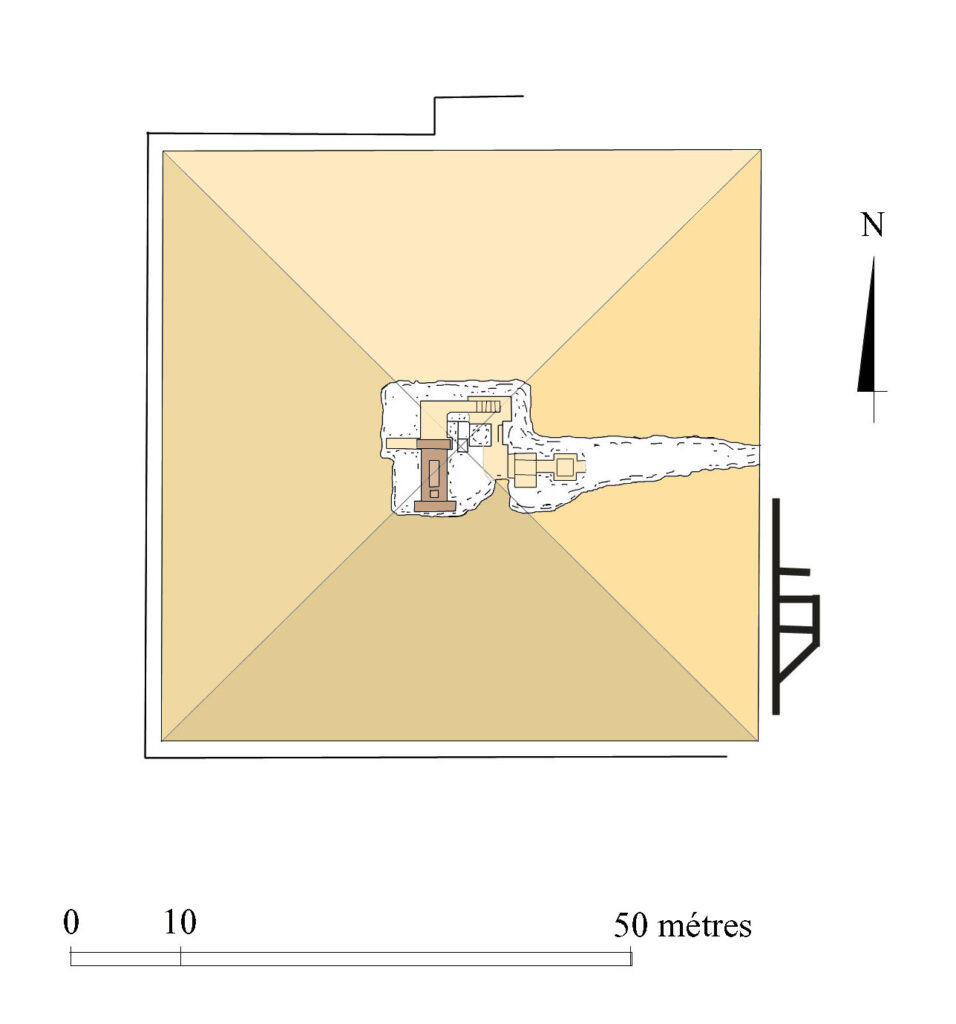

La pyramide d’Amény-Qémaou mesurait environ 35 mètres de haut pour 52 mètres de base, reprenant les proportions des modèles classiques du Moyen Empire.

Son noyau en briques crues était revêtu d’un parement de calcaire blanc, aujourd’hui disparu, probablement réutilisé à l’époque romaine.

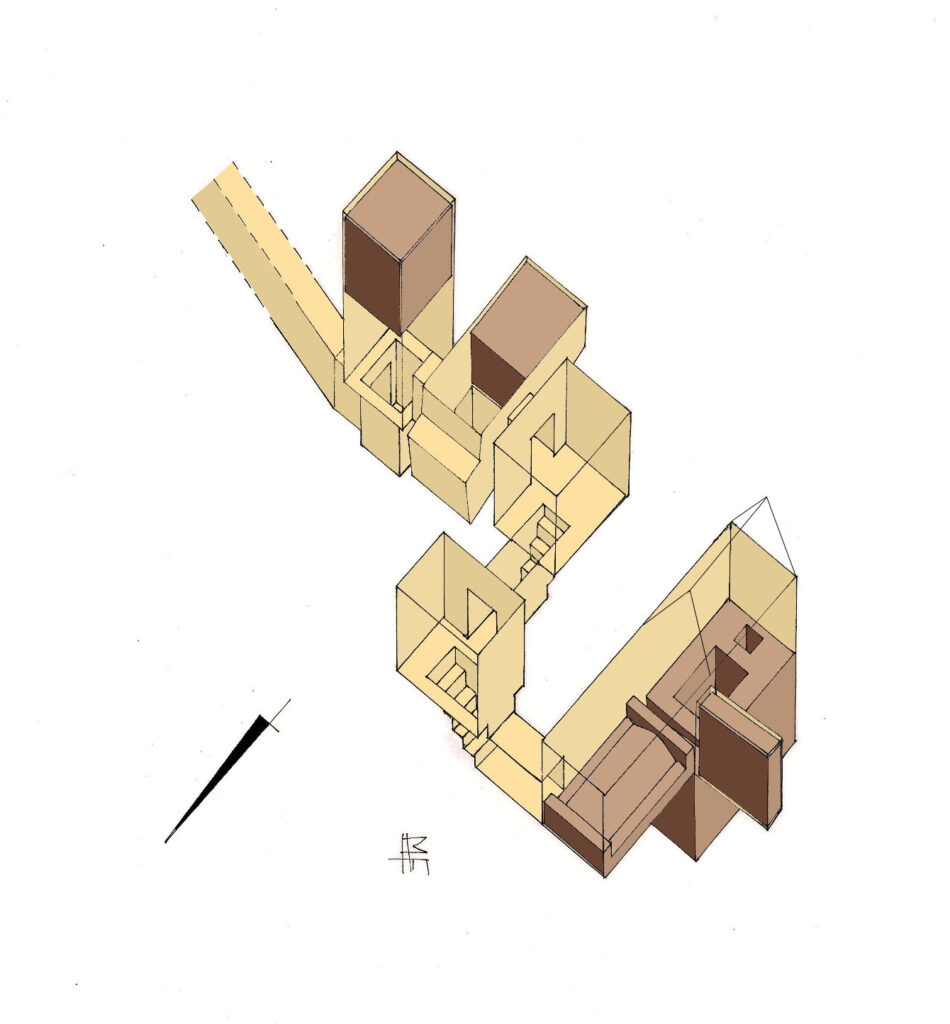

L’entrée, dissimulée au sud (comme dans la pyramide de Khendjer), mène à un couloir incliné donnant accès à la chambre funéraire, entièrement construite en quartzite jaune — une prouesse d’ingénierie.

Cette chambre, creusée dans un immense bloc monolithique, contenait un sarcophage en quartzite parfaitement ajusté, accompagné d’un canopé en albâtre et de fragments de coffres à vases canopes.

Les archéologues ont également découvert un système de fermeture en granit, composé de herses coulissantes, signe d’une haute maîtrise technique et d’un souci de sécurité exceptionnel.

Une découverte spectaculaire dans le sable de Dahchour

La pyramide d’Amény-Qémaou fut redécouverte en 1957 par une mission égyptienne dirigée par Abd el-Salam Hussein, qui mit au jour la chambre funéraire presque intacte.

Bien que le sarcophage ait été ouvert et la momie disparue, les objets découverts — fragments de vases, sceaux royaux et inscriptions portant le nom d’Amény-Qémaou — confirmèrent l’identité du propriétaire.

La structure souterraine était étonnamment bien conservée, révélant un mélange d’architecture traditionnelle et d’innovations propres à la XIIIᵉ dynastie.

La précision des blocs de quartzite, taillés et ajustés sans mortier, rivalise avec les meilleures réalisations du Moyen Empire. Ce soin extrême dans la chambre funéraire contraste avec la simplicité du reste de la construction, probablement achevée à la hâte.

Un pharaon effacé par le temps

De la vie d’Amény-Qémaou, l’histoire ne retient presque rien. Aucun texte, aucun relief de temple, aucun monument à son nom ne subsiste hormis cette pyramide.

Certains égyptologues pensent qu’il aurait pu être le fils d’Amenemhat V, tandis que d’autres le considèrent comme un usurpateur ayant brièvement pris le pouvoir au nord du pays.

Son tombeau, bien que modeste, trahit une ambition spirituelle et politique : celle de s’inscrire dans la continuité des rois divins, malgré un contexte d’instabilité et de divisions.

La présence d’un temple funéraire rudimentaire, dont quelques blocs de fondation ont été retrouvés, indique qu’un culte posthume lui fut rendu pendant un temps — avant que le désert n’engloutisse tout.

Héritage et signification

La pyramide d’Amény-Qémaou illustre à merveille la résilience du symbolisme royal égyptien.

Même dans une ère de faiblesse et d’incertitude, le pharaon demeure le garant du cycle solaire, l’intermédiaire entre la lumière et les ténèbres.

Son tombeau reprend tous les codes du passé : l’orientation solaire, la chambre de quartzite, le couloir incliné, les herses de granit. Mais l’échelle change : ce n’est plus la grandeur qui importe, c’est la pureté du geste.

Cette pyramide est l’une des dernières grandes constructions royales avant le chaos de la Deuxième Période intermédiaire.

Sous les sables de Dahchour, Amény-Qémaou reste un roi sans visage, mais non sans voix : celle d’un souverain qui voulut, dans un dernier élan de foi, reconstruire le lien entre la terre et le soleil.

Et lorsque le vent soulève la poussière du désert, il semble murmurer son nom oublié —

Amény-Qémaou, celui qui bâtit la dernière demeure des pharaons de lumière.

Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.

Institutions et revues francophones

Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)

- Site officiel :

https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :

https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net

Bulletin de l’IFAO (BIFAO)

- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :

https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :

https://www.persee.fr/collection/bifao Persée

Département des Antiquités égyptiennes du Louvre

- Page officielle du département :

https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :

https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre

Revue Égypte, Afrique & Orient

- Site officiel de la revue :

https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :

https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr

Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)

- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :

https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !

Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)

Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)

- Fiche livre chez Fayard :

https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1

Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge

(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)

- Fiche chez Actes Sud :

https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires

Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)

- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :

https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia

Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte

- Fiche éditeur Infolio :

https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio

I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)

- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :

https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres